ホームページはつくってからがスタート、その後の運営・管理が大事なのは言うまでもありませんが、運営・管理は自社でやるのがいいのでしょうか、それとも制作会社に任せるほうがいいのでしょうか。

ウェブサイトを自社で運営・管理する場合と運営・管理を制作会社にお願いする場合、それぞれのメリット・デメリットをまとめてみました。

ホームページを自社で運営・管理する場合

-

自社運営・管理のメリット

日々の更新など運営業務からドメイン・サーバの管理までほとんどを自分たちでやるため月々の費用が安く済み、サイトの変更や修正もしたい時にすぐできます。Webのノウハウが社内に蓄積できるのも利点のひとつです。

-

自社運営・管理のデメリット

担当者を新たに雇う場合は、人件費で外部に頼むより費用がかかります。また、日進月歩で変わり続けるWebの専門知識や技術を勉強し続ける必要があります。さらに、いちばんの問題がセキュリティ面。情報漏洩対策なども自分たちで対応しなければなりません。

ホームページ運営・管理を制作会社にお願いする場合

-

制作会社にお願いするメリット

(ちゃんとした制作会社であれば)常に最新のWebの知識や技術を制作会社が勉強して習得し、情報を共有してくれます。情報漏洩対策など、セキュリティ面に関しても任せておくことができます。

-

制作会社にお願いするデメリット

自分たちで全部やるよりは月々の費用がかかります。また、変更や修正などの対応が遅い制作会社も中にはあります。Webのノウハウが自社内に蓄積されにくいのもデメリットのひとつです。

まとめ

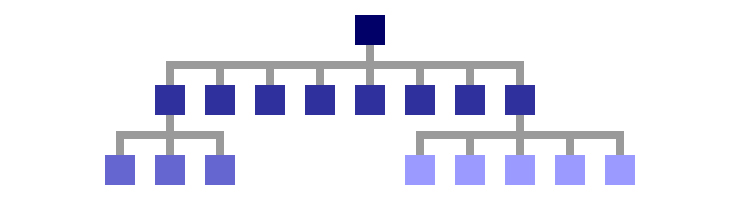

私たちtekstがオススメするのは、日進月歩のWeb知識・技術の習得やセキュリティ対応など専門的な部分を制作会社に任せ、日々の更新やページの修正・変更などを自社でできるようにしていくというやり方です。

早い話が、「自社運営」と「制作会社任せ」のいいとこどり。

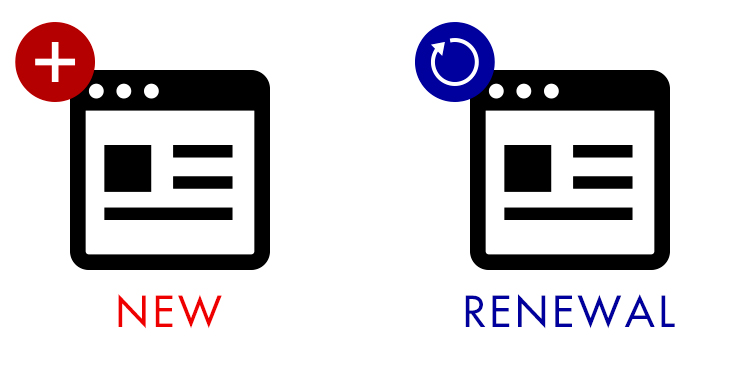

新規制作(orリニューアル)の際に更新しやすいサイトをプロに制作してもらい、効率的な更新や修正・変更方法を覚えて、徐々に自社でできる範囲を増やしていきましょう。自社のWeb担当者のスキル・知識も向上しますし、ノウハウも社内に貯まっていくはずです。

上記のような「いいとこどり」ができるのは、更新や変更・修正の方法をしっかり教えてくれて、ホームページ完成後も定期的に訪問して解析レポートやWebの動向を報告し、いろいろ提案をしてくれる制作会社。

つまり当社のような制作会社です(やっぱり宣伝でした 笑)。